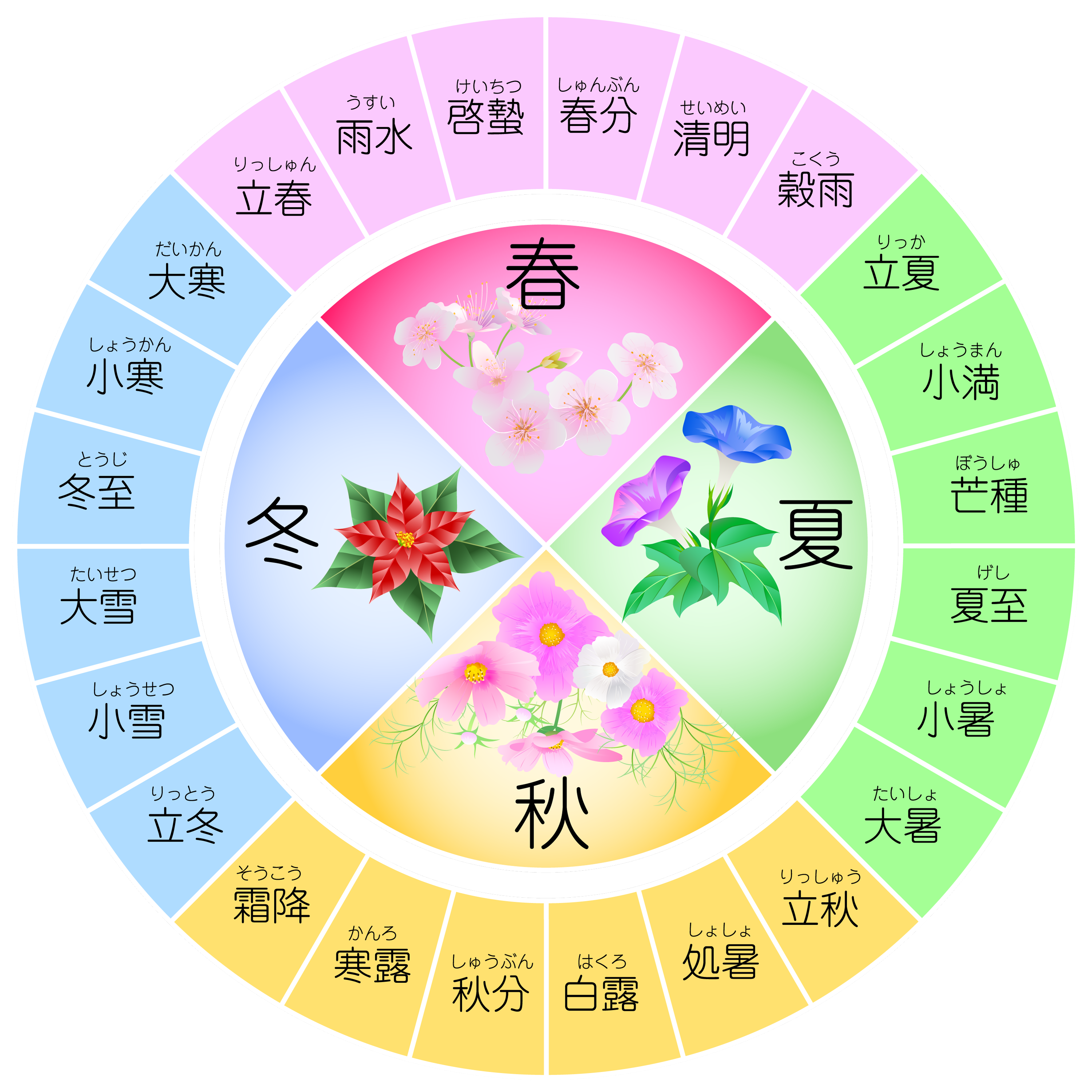

二十四節気とは

二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陽の動きをベースに一年を24の節目に分け、季節の移り変わりをわかりやすくした古い暦の仕組みです。

「立春(りっしゅん)」「夏至(げし)」「白露(はくろ)」「大寒(だいかん)」などがその例で、それぞれが約15日ごとに続き、春・夏・秋・冬の四季を細かく表しています。

二十四節気は、約2500年前(春秋戦国時代)に中国の黄河流域で農作業のタイミングを知るために作られました。

春・夏・秋・冬の各季節を6つに分け、計24の節気を定めることで、畑作や田植えの適期、収穫のタイミングなどを把握しやすくしたのです。

日本では旧暦(太陰太陽暦)とあわせて平安時代から使われるようになり、二十四節気は農業や季節の行事の目安として長く親しまれてきました。

後に新暦が定着してからも、立春や夏至、冬至などの言葉は広く浸透し、季節行事や風習に欠かせない存在となっています。

また、二十四節気は中国で2016年(平成28年)にユネスコの無形文化遺産に登録されるなど、世界的にも価値が認められています。

- 季節をより正確に把握するため、二十四節気をさらに3等分した「七十二候(しちじゅうにこう)」も存在します。

二十四節気と現在の季節のズレはなぜ起こる?

11月上旬の天気予報で、「今日は立冬(りっとう)です。暦の上では今日から冬に入ります」といったフレーズを聞いたことはありませんか。

「え、まだそこまで寒くないのに?」と、違和感を覚えた経験のある方も多いはずです。

こうした季節と実感のズレは、立冬に限らず、「立春(2月4日頃)」「立夏(5月5日頃)」「立秋(8月8日頃)」といった節気でもよく起こります。

二十四節気と私たちが感じる季節がずれてしまうのには、主に以下3つの理由があります。

①二十四節気が生まれた中国(黄河中・下流域)と日本の気候の差

二十四節気と現在の季節のズレは、二十四節気が生まれた中国(黄河中・下流域)と日本の気候の差に原因があります。

実際、黄河の中・下流域と日本の気温を比較すると、中国の方が暑さ・寒さのピークが約1か月早くなっています。

二十四節気と暦のズレ

二十四節気と現在の季節がずれる主な原因のひとつに、「暦とのわずかな誤差」があります。

二十四節気は約2500年前、中国・黄河流域で農作業の目安として考案されました。

地球から見た太陽の通り道(黄道)を24等分し、それぞれの節気に太陽が達する日を基準として、1年を約15日ごとの節目に分けています。

しかし、太陽暦で1年を365日と定めているのに対し、実際の地球の公転周期は約365.24日とわずかに長いため、節気の開始日は毎年1〜4日ほど前後することがあります。

うるう年によって調整はされるものの、完全に一致させることはできず、この小さなズレの積み重ねによって二十四節気と季節感に差が生まれてしまうのです。

③地球温暖化による季節感のズレの拡大

地球温暖化や都市化の影響により、平均気温が上昇していることも、二十四節気との季節感のズレを大きくしています。

気象台の長期観測データによると、九州地方では年平均気温が100年あたり1.7度の割合で上昇しており、特に秋や春の気温上昇が顕著です。

事実、カエデの紅葉日は10年間で4日ほど遅くなり、桜の開花日は1日ほど早くなっているようです。

今後も地球温暖化が進行すれば、二十四節気と体感する季節感との間で、より大きな差を感じる可能性があります。

参照:「二十四節気」最近、違和感ありません? 専門家「季節感のずれ 温暖化で大きく」 | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル

現代人にも役立つ、二十四節気の暮らし活用術

実際の暦とズレがあるとはいえ、二十四節気は自然の移ろいを大まかに捉える目安として、現代でも役に立ちます。

都市部に暮らしていると季節の変化を感じづらくなりますが、二十四節気を意識すれば自然とのつながりを感じやすくなるでしょう。

ここからは、現代の暮らしに役立つ二十四節気の具体的な活用例・豆知識をご紹介します。

暮らしと行事の切り替え目安に

二十四節気は、季節の移り変わりを知る手がかりとして、日々の生活や年中行事の目安にできます。

たとえば「立春(りっしゅん)」や「立冬(りっとう)」のタイミングで冷暖房の調整や衣替えを行えば、自然のリズムに沿った快適な暮らしがしやすくなります。

また行事の面では、「小暑(しょうしょ)」から「大暑(たいしょ)」にかけては暑中見舞い、「立秋(りっしゅう)」を過ぎてからは残暑見舞いとして送るのが一般的です。

さらに、「小暑」の頃はお中元の目安、「立冬」から「大雪(たいせつ)」にかけてはお歳暮の目安とされ、贈り物のタイミングを決める基準としても役立ちます。

旬の野菜・魚を見極める手がかりに

二十四節気は、季節ごとの自然の変化を捉えた指標のため、農業や漁業に深く根ざしています。

たとえば、虫が地中から出始める「啓蟄(けいちつ)」の頃はわらびやサヨリ、稲の種まきの目安となる「芒種(ぼうしゅ)」の頃はアジやトマトが旬です。

スーパーで食材を選ぶときに節気を意識すれば、栄養価が高く、味も良い旬の野菜・魚を選びやすくなります。

二十四節気の一覧・読み方【早見表】

二十四節気には「立春(りっしゅん)」「雨水(うすい)」「啓蟄(けいちつ)」などの名称があり、それぞれの言葉に独特の読み方や季節感が込められています。

新暦(現在の日本で使われている暦)と日付のズレはあるものの、二十四節気は太陽の動きを基準にしているため、全体像を把握しておけば季節の変化をイメージしやすくなるでしょう。

なお、二十四節気の各節気の開始日は、年によって1日前後することがあります。

→→→表は右へもスライドします→→→

| 季節 | 二十四節気の名称 | 月名 | 新暦の日付 | 意味 |

|---|---|---|---|---|

| 春 | 立春(りっしゅん) | 1月節 | 2月4日頃 |

春の始まりの日。 暦の上では、この日から新しい年が始まるとされる。

|

| 雨水(うすい) | 1月中 | 2月19日頃 |

雪が雨に変わり、氷が溶けて水になる時期。 農耕の準備も始まる。 |

|

| 啓蟄(けいちつ) | 2月節 | 3月5日頃 | 冬眠をしていた地中の虫が這い出てくる。 | |

| 春分(しゅんぶん) | 2月中 | 3月21日頃 |

昼と夜の長さがほぼ同じになる。春の中間地点。

|

|

| 清明(せいめい) | 3月節 | 4月5日頃 |

万物が清らかで生き生きとする季節。 花が咲き誇り、爽やかな風が吹く。 |

|

| 穀雨(こくう) | 3月中 | 4月20日頃 | 穀物の成長を助ける春の雨が降る。 | |

| 夏 | 立夏(りっか) | 4月節 | 5月5日頃 |

夏の始まりの日。 日差しが強くなり、新緑が鮮やかに。

|

| 小満(しょうまん) | 4月中 | 5月21日頃 | 草木や作物が満ちて育ち、生命が満ち始める時期。 | |

| 芒種(ぼうしゅ) | 5月節 | 6月6日頃 |

稲などの穂の出る植物の種まき時期。 なお、現在の種まきはこれよりも早いとされる。 |

|

| 夏至(げし) | 5月中 | 6月21日頃 |

一年で昼の時間が最も長くなる日。 日本の大部分では梅雨の最中。 |

|

| 小暑(しょうしょ) | 6月節 | 7月7日頃 | 梅雨明けが近付き、暑さが増してくる。 | |

| 大暑(たいしょ) | 6月中 | 7月23日頃 |

一年で最も暑さが厳しい時期。 鰻(うなぎ)を食べる「土用の丑の日」はこの期間。 |

|

| 秋 | 立秋(りっしゅう) | 7月節 | 8月8日頃 |

秋の始まりの日。 この日からは暑中見舞いではなく、残暑見舞いを出す。

|

| 処暑(しょしょ) | 7月中 | 8月23日頃 |

暑さが和らぐ頃。 朝夕には涼しい風が吹き渡る。 |

|

| 白露(はくろ) | 8月節 | 9月8日頃 |

草木に白い露(つゆ)がつく時期。 本格的に秋の気配が深まっていく。 |

|

| 秋分(しゅうぶん) | 8月中 | 9月23日頃 |

春分と同じく、昼と夜の長さが同じになる日。 この日から夜の方が長くなっていく。

|

|

| 寒露(かんろ) | 9月節 | 10月8日頃 |

草木の露(つゆ)が冷たく感じられる頃。 農作物の収穫が最盛期を迎える。 |

|

| 霜降(そうこう) | 9月中 | 10月24日頃 |

露(つゆ)が冷気によって霜(しも)になる頃。 紅葉が始まる。 |

|

| 冬 | 立冬(りっとう) | 10月節 | 11月7日頃 |

冬の季節が始まる日。 木枯らしが吹き、山間部では初雪も。

|

| 小雪(しょうせつ) | 10月中 | 11月22日頃 |

徐々に寒くなり、わずかな雪が降り始める。 お歳暮の準備をする期間。 |

|

| 大雪(たいせつ) | 11月節 | 12月7日頃 |

本格的に雪が降り始める。 山は雪景色、平地でも雪が降り積もる頃。 |

|

| 冬至(とうじ) | 11月中 | 12月21日頃 |

一年で夜の時間が最も長くなる日。 この日にはかぼちゃを食べる風習がある。 |

|

| 小寒(しょうかん) | 12月節 | 1月5日頃 |

「寒の入り」と呼ばれ、寒さが増してくる頃。 寒中見舞いはこの日から出し始める。 |

|

| 大寒(だいかん) | 12月中 | 1月21日頃 |

一年で最も寒さが厳しい時期。 「大寒」の時期に生まれた卵は、縁起物の「大寒たまご」と呼ばれる。 |

春の二十四節気(立春~穀雨)

暦の上で春とされる時期には、寒さの中にも少しずつ暖かさが感じられ、自然界に変化が現れ始めます。

立春から穀雨までは冬の寒さが徐々に和らぎ、花々や虫たちが動き出す生命力にあふれた季節です。

この時期は「春一番」と呼ばれる強風や花粉の飛散が始まり、農作物の種まきや山菜の収穫といった活動も本格化します。 また、ひな祭りや春のお彼岸といった行事も多く、暮らしの節目を彩る時期です。

- 春の二十四節気の特徴

-

- 三寒四温・春一番などの気象の変化

- 花粉の飛散が増える

- 山菜や春野菜の収穫が始まる

- ひな祭り・入学・春のお彼岸などの行事

夏の二十四節気(立夏~大暑)

日差しが強まり、気温が上昇するにつれて、夏の訪れを実感できる節気が続きます。

草木の成長が勢いを増し、自然界が活発になる一方で、梅雨や猛暑など季節特有の気象も現れる時期です。

梅雨入りや台風の接近も多く、農作物には恵みの雨であると同時に注意が必要なシーズンでもあります。

また、七夕やお盆などの行事も多く、スイカやナスといった夏野菜が旬を迎えます。

- 夏の二十四節気の特徴

-

- 梅雨入り・台風など季節特有の気象

- 猛暑や熱中症への注意が必要

- 夏野菜・果物(スイカ、ナス、トマトなど)の旬

- 七夕・お盆などの行事

秋の二十四節気(立秋~霜降)

暑さ・台風シーズンも終盤に向かい、自然が穏やかに移り変わっていく時期です。

実りの季節でもあり、農作物の収穫や紅葉など、自然の恵みを感じるイベントが増えます。

また、十五夜のお月見や七五三といった行事もあり、食卓には新米や秋の味覚が並びます。

衣替えで体調や生活リズムを整え、秋晴れの爽やかな日を過ごしましょう。

- 秋の二十四節気の特徴

-

- 台風シーズンの終盤と秋晴れの増加

- 新米や果物など実り豊かな季節

- 紅葉や自然の移ろいを楽しめる

- 十五夜、七五三などの行事

冬の二十四節気(立冬~大寒)

本格的な寒さが到来し、空気の乾燥や冷え込みが厳しくなる季節です。

年末年始の行事や防寒の準備といった生活の節目と重なることも多く、季節の変化に合わせた対応が大切です。

この時期は寒波の影響で大雪や氷点下の厳しい日が続く一方、冬至にはかぼちゃを食べたり柚子湯に入ったりといった昔ながらの風習も行われます。

お正月や節分など、家族で過ごす行事も多く、健康管理に気を配りながら冬ならではの楽しみを大切にするとよいでしょう。

- 冬の二十四節気の特徴

-

- 寒波や雪など厳しい気象条件

- 空気が乾燥するため、風邪やインフルエンザに注意

- 冬至の柚子湯・かぼちゃなど伝統的な風習

- お正月・節分などの行事

【二十四節気と一緒に知りたい】雑節(ざっせつ)とは

雑節(ざっせつ)とは、二十四節気といった暦とは別に作られた、季節の移り変わりを表す日本独自の目安です。

二十四節気は中国の気候を基準に作られたため、梅雨・台風などの日本特有の季節変化は表現できません。

そのため、日本ではこの不足を補うために、土用や八十八夜、入梅、半夏生、二百十日といった「雑節(ざっせつ)」と呼ばれる暦の区分けを取り入れています。

暦に「雑節」という言葉が登場するのは明治20年からですが、雑節は農作業・季節行事の目安として二十四節気と一緒に用いられ、旧暦の暦にも記されていました。

以下に、代表的な雑節を表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

| 雑節 | 新暦の日付 | 意味 |

|---|---|---|

| 節分 (せつぶん) |

2月3日頃 | 元々は、四季の移り変わり(立春・立夏・立秋・立冬)の前日を指す日です。 現在では立春の前日だけを示すことが多く、邪気払いとして豆まきを行います。 |

| 彼岸 (ひがん) |

【春】3月20日頃 【秋】9月22日頃 |

春分と秋分を中心に、前後3日を合わせた7日間を「彼岸」と呼びます。 初日は「彼岸の入り」、中日は「中日(ちゅうにち)」、最終日は「彼岸明け」といいます。 |

| 社日 (しゃにち) |

【春】3月20日頃 【秋】9月26日頃 |

春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日に行われる行事で、年に2回あります。 春には土地の神に豊作を願い、秋には収穫に感謝します。 |

| 土用 (どよう) |

【春】4月17日~5月4日頃 【夏】7月19日~8月6日頃 【秋】10月20日~11月6日頃 【冬】1月17日~2月3日頃 |

立春・立夏・立秋・立冬の直前18日間を指します。 この期間は「土の気」が盛んで土地をいじると災いがあると考えられ、土いじりを控える習わしがあります。

|

| 八十八夜 (はちじゅうはちや) |

5月2日頃 |

立春から数えて88日目にあたる日で、新緑がまぶしく遅霜(おそじも)の危険が過ぎた頃です。 野菜・穀物の種まきや田植えの準備、茶摘みといった農作業を始める目安の日とされています。 |

| 入梅 (にゅうばい) |

6月11日頃 |

二十四節気である芒種の後に訪れる「梅雨入り」を示す暦日です。 この日を境に、約1か月間の雨期に入るとされます。 |

| 半夏生 (はんげしょう) |

7月2日頃 |

夏至から数えて11日目頃に訪れる期間で、田植えを終える目安のひとつ。 農作業の一区切りとなる節目として知られています。 |

| 二百十日 (にひゃくとおか) |

9月1日頃 |

立春から210日目にあたり、台風などの荒天が起こりやすいとされる時期です。 農家では特に警戒されてきました。 |

| 二百二十日 (にひゃくはつか) |

9月10日頃 |

立春から220日目で、二百十日と同様に風雨が強まるころとされます。 稲作などの収穫期の災害に注意する目安です。 |

まとめ:二十四節気を生活に取り入れよう

二十四節気は、太陽の動きをもとに1年を24の節目に分けたもので、古くから農作業や生活の目安として用いられてきました。

現代でも、気候の変化や自然の様子を読み取る参考として活用されており、衣替え・食材選び・行事の時期など、暮らしの中で役立つ機会が多くあります。

また、日本では梅雨や台風などの気候事情を反映させた「雑節」も併せて使われており、より実際の季節感に即した生活情報として親しまれています。

日常の中で季節を正しく把握する手がかりとして、二十四節気や雑節を知っておくとよいでしょう。