丙午とは

丙午(ひのえうま)とは、干支の組み合わせの43番目にあたり、十干の「丙(ひのえ)」と十二支の「午(うま)」が組み合わさった年を指します。

「丙」と「午」どちらも火の性質を持つことから、丙午は火の力を象徴する年とされます。

特に日本では、江戸時代の八百屋お七の逸話から「丙午に生まれた女性は気性が荒く、夫の寿命を縮める」といった迷信が広まりました。

この迷信は長く残り、1966年(昭和41年)の丙午では生み控えによって出生数が大幅に減少しました。

丙午は60年に一度巡る年であり、次の丙午は2026年(令和8年)です。

迷信を信じる人は一定数いるものの、現代では出生率への影響は少ないと考えられています。

- 丙午の読み方には、「ひのえうま」の他に「へいご」もあります。

丙午の迷信は江戸時代から始まった

「丙午(ひのえうま)の年に生まれた女性は気性が荒く、夫の寿命を縮める」という迷信は、日本独自のもの。です。

その背景には、江戸時代初期にあった「丙午の年は火事が多い」という迷信と、天和3年(1683年)に火あぶりの刑に処された八百屋お七の事件が関係しています。

お七は江戸・本郷の八百屋の娘で、火事をきっかけに吉三郎という若者と恋仲になります。

やがて「火事になればまた会える」と思いつめ、自宅に火を放ってしまい、処刑されるという悲劇を迎えます。

このお七について、浄瑠璃作家・紀海音の作品などで「1666年(寛文6年)の丙午生まれ」と描かれたことから、火災の迷信と結びつき「丙午の女性は気性が荒く、惚れた男を滅ぼす」という言い伝えが広まったと考えられています。

ただし、お七の実際の生年には諸説あり、お七が丙午の生まれという説には不確かな点が多いようです。

- 干支自体は中国から伝わった概念ですが、丙午の迷信は江戸時代の日本で生まれたものであり、十干十二支を使用する他の東アジア諸国には存在しません。

1906年・1966年には出生率が低下

江戸時代に生まれた「丙午の年に生まれた女性は気性が荒く、夫の寿命を縮める」という迷信は、近代以降も根強く残りました。

その影響で、丙午にあたる1906年(明治39年)には女児の出産を避ける動きが見られ、出生率は前年より約4%減少しています。

さらに、1966年(昭和41年)の丙午ではその傾向が一層強まり、出生率は前年比でおよそ25%も落ち込みました。

これは1666年に迷信が広まって以来、最も大きな減少率とされています。

現象の背景には、前回の「明治の丙午」世代の女性に自殺者が多く出たことや、戦後に平均寿命が大きく伸び、当時の悲劇を知る人がまだ多く存命だったことがあります。

さらに、1960年代前半からマスメディアによる丙午の報道が盛んに行われ、迷信が社会的に増幅されたことも影響したようです。

次の丙午は2026年

次の丙午は2026年(令和8年)です。

現代日本では、女性の社会進出や多様な価値観が定着していることから、丙午の年に出生率が大きく下がるような事態は想定されにくくなっています。

また、政府が公表している2026年の将来推計人口にも、丙午の影響は考慮されていません。

丙午の特徴・性格

丙午の女性は性格がきつい?

歴史的に「丙午の女性は気性が激しい」と言われてきましたが、これに科学的な根拠はなく、現在では迷信として扱われています。

このような見方が生まれた背景には、江戸時代の火災の多発を「丙午の年と結び付けた説」や恋愛にまつわる逸話、さらには家父長制的な社会の価値観がありました。

「丙午に生まれたから性格がきつい」とする考え方は事実ではなく、あくまで文化的背景の中で生まれたものと理解しておきましょう。

丙午生まれにはメリットも多かった

丙午(ひのえうま)の年に生まれた女性は「気性が激しい」という迷信がありますが、実際にはメリットも多かったようです。

歴史的に出生数が少なかった丙午生まれの学年は、学校や社会で少人数であることによる利点がありました。

例えば、1966年(昭和41年)生まれの世代では、高校や大学の受験倍率が低く、実力以上の学校に進学できたケースや、専門学校卒でも有名企業に就職できたケースが報告されています。

また、少人数だからこそ、学年内で助け合いやチームワークの良さが育まれたともいわれています。

さらに、丙午生まれに対する社会的な偏見はあったものの、交際や就職において不利益を被ることは少なく、逆に好意的に受け止められる場面もありました。

これは迷信の影響で相手が身構えるものの、実際に会ってみると普通の人であることがわかり、そのギャップによって「思ったよりいい人」と印象づけられるためです。

丙午生まれの有名人

丙午生まれだからといって、性格や運命が決まるわけではありません。

丙午に生まれた有名人の中にも、個性や能力を発揮してさまざまな分野で活躍する人が数多くいます。

- 丙午に関する迷信は女性にまつわるもののため、ここでは女性の有名人に限定して紹介します。

- 丙午生まれの主な女性有名人(順不同)

-

- 小泉今日子さん(歌手、女優)

- 広瀬香美さん(歌手)

- 財前直見さん(女優)

- 松本明子さん(タレント)

- 早見優さん(歌手、タレント)

- 有森裕子さん(陸上)

- 文仁親王妃紀子さま(皇族)

【丙午の年一覧】1906年・1966年・2026年など

丙午(ひのえうま)は、60年に一度巡ってくる年です。

歴史的な事件や出生数の増減とあわせて語られることが多いため、過去から未来までの丙午の年を整理しておくと理解しやすいでしょう。

以下の表では、迷信が生まれる前から次の丙午となる2026年、その先の2086年までを一覧にしました。

| 西暦 | 和暦 | 備考 |

|---|---|---|

| 1546年 | 天文15年 | 迷信が広まる前 |

| 1606年 | 慶長11年 | 江戸時代初期 |

| 1666年 | 寛文6年 | 八百屋お七の生年とされる(迷信の発端) |

| 1726年 | 享保11年 | - |

| 1786年 | 天明6年 | - |

| 1846年 | 弘化3年 | - |

| 1906年 | 明治39年 | 出生率が前年比で約4%減少 |

| 1966年 | 昭和41年 | 出生率が前年比で約25%減少 |

| 2026年 | 令和8年 | 次の丙午の年 |

| 2086年 | 令和68年(仮) | 将来の丙午の年 |

丙午の月・丙午の日とは

干支は年だけでなく「月」「日」にも割り当てられているため、60か月ごとに「丙午の月」、60日ごとに「丙午の日」が巡ってきます。

これらの組み合わせを個人の運勢や行事の日取りに活用する人もいますが、年に比べて大きく注目されるケースは少ないようです。

なお、「丙午の女性は気性が激しい」といった丙午の迷信が語られるのは「年」に限られます。

暦の上では月や日にも丙午がありますが、社会的な影響や出生率の変化と結びつくのは年だけです。

まとめ

丙午は60年に一度巡る干支の年で、日本では江戸時代の逸話などから女性に関する迷信が広まりました。

しかし、丙午生まれだからといって性格や運命が決まるわけではなく、個性や能力を発揮して活躍する人も少なくありません。

迷信にとらわれず、丙午は文化や節目として捉えるのがよいでしょう。

また、丙午をはじめ新しい年を迎えることは、私たちにとって大きな節目です。

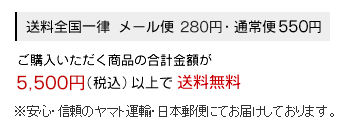

名入れカレンダー印刷.comでは、お客様の「節目」となる一年をサポートする名入れカレンダーを多数ご用意しております。

年末年始のご挨拶回りやビジネスのノベルティとして、ぜひ名入れカレンダーをご検討ください。