節分とは

節分(せつぶん)とは、本来「季節を分ける日」という意味を持ち、各季節の始まりの日である立春・立夏・立秋・立冬の前日を指します。

現在では、一年のスタートとして大切にされる立春の前日(2月3日頃)だけを「節分」と呼ぶのが一般的です。

節分の日には邪気を払い、一年の無病息災を願って「鬼は外、福は内」と声を出しながら豆まきをしたり、恵方巻や鰯(いわし)を食べる風習があります。

そのため「節分」という言葉は、立春の前日であると同時に、その日に行われる豆まきなどの年中行事を指すこともあります。

また、節分は、季節の移り変わりを表す日本独自の暦「雑節(ざっせつ)」の一つです。

- 節分のポイント

-

- 節分の日付:2月3日が基本だが、年によって2日や4日になる

- 節分の由来:「追儺(ついな)」と呼ばれる平安時代の儀式が起源

- 節分は何のためにやるのか:邪気や災いを払い、一年の無病息災を願うため

- 豆まきの意味:「魔を滅する=魔滅(まめ)」から、豆をまいて邪気を払う

- 節分の食べ物:福豆や恵方巻、鰯(いわし)など

節分の日は「2月2日」や「2月4日」になることも

節分は暦のズレにより「2月2日」や「2月4日」になる年があるため、毎年「2月3日」とは限りません。

これは節分が「立春の前日」を指しているため、立春の日付が変わると節分も連動して日付が動くことが理由です。

近年では、2021年には節分が124年ぶりに2月2日となり、4年後の2025年の節分も2月2日となりました。

- そもそも、立春の日付が変わるのはなぜ?

-

立春とは、二十四節気(にじゅうしせっき)の一つで、春の始まりを示す日です。

二十四節気は、地球が太陽の周りを公転する動きをもとに一年を24の節目に分けたもので、立春は太陽が黄経315度に到達したタイミングを基準に決められています。しかし、地球が太陽のまわりを回る周期(約365.2422日)が暦の1年(365日)と完全には一致しないため、暦と実際の太陽の動きにズレが生じます。

この誤差を調整するために「うるう年」など暦の補正を行うと、立春の日付が毎年わずかに変わり、「立春の前日」である節分が2月2日や2月4日になる年があるのです。- 立春の日付は、国立天文台の観測によって毎年定められています。

節分はいつ?恵方巻の方角は?

節分は立春の前日を指すため、基本的には2月3日になりますが2日や4日になるケースもあります。

また、恵方(方角)は毎年変わるため、恵方巻を食べる際は事前にチェックしておきましょう。

2026〜2030年(令和8〜12年)の節分と恵方の方角は、以下の通りです。

恵方巻を食べる際は、ぜひこの表を参考にしてください。

| 年 | 節分の日付 | 恵方の方角 |

|---|---|---|

| 2026年(令和8年) | 2月3日(火) | 南南東やや南 |

| 2027年(令和9年) | 2月3日(水) | 北北西やや北 |

| 2028年(令和10年) | 2月3日(木) | 南南東やや南 |

| 2029年(令和11年) | 2月2日(金) | 東北東やや東 |

| 2030年(令和12年) | 2月3日(日) | 西南西やや西 |

- 恵方とは、その年の幸福と財産をつかさどる「歳徳神(としとくじん)」という神様がいる方角のこと。

節分の由来・歴史

節分行事の起源は、古代中国の儀式がモデルとなった「追儺(ついな)」または「鬼遣(おにやらい)」と呼ばれる平安時代の儀式とされています。

追儺は、旧暦の12月に病気や災いをもたらす「疫鬼(えきき)」を追い払い、新しい年の無病息災を願う宮中行事でした。

追儺はやがて貴族や庶民の間にも広まり、平安時代の女流作家である藤原道綱母の『蜻蛉日記』には、当時の人々が鬼遣に興じる様子が描かれています。

そして少なくとも南北朝時代には、鬼を追い払う節分の行事として豆をまく風習が登場し、「鬼は外、福は内」と唱えていたようです。

節分に豆まきをするのは、魔除けや邪気払いのため

節分は「新しい年の始まり」である立春の前日にあたります。

こうした季節の変わり目は、病気や災いが入りやすいと考えられ、古くから厄を祓う行事が行われてきました。

宮中行事の「追儺(ついな)」では、災厄や病気の象徴である鬼を追い払いましたが、庶民の間では、身近な作物である豆が「鬼退治の道具」として使われるようになります。

これは「魔を滅する=魔滅(まめ)」という語呂合わせに由来し、豆そのものが五穀(米・麦・粟・黍・豆)のひとつとして霊力を持つと信じられていたためです。

その結果、豆まきは「鬼を追い出し、幸福を呼び込む儀式」として広く定着し、日本各地で親しまれるようになったのです。

正しい豆まきのやり方

炒り豆を使う

節分の豆まきには、炒った大豆を使いましょう。

生の豆を使うと後から芽が出てしまい、「邪気や災いが再び芽吹く(蘇る)」として縁起が悪いとされるためです。

この考え方は、ありえないことが起こることを意味する「炒り豆に花が咲く」ということわざに由来し、豆を炒ることで災いが再び芽吹かないようにする意味合いがあります。

なお、炒った大豆はスーパーなどで「福豆(ふくまめ)」として販売されているため、自宅で大豆を炒る必要はありません。

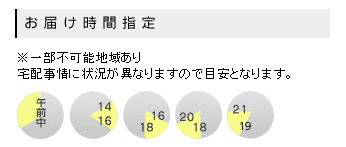

豆をまくベストな時間・掛け声

鬼は夜に現れるため、豆をまくのは節分の日の夜20~22時がおすすめです。

また、「鬼を追い払ってから福を招き入れる」という順番も重要ですので、豆をまくときは、鬼を追い出すために一番奥の部屋から玄関に向かって投げるとよいでしょう。

- 豆まきの手順

-

- 家の玄関や窓を開けて「鬼は外」と唱えながら、外に向かって豆をまく

- 家の玄関や窓を閉めて「福は内」と唱えながら、家の中に豆をまく

豆をまき終えた後は、無病息災を願って年齢の数(もしくは年齢+1の数)だけ豆を食べるのが習わしです。

マンションやアパートなどの集合住宅にお住まいの方は、周囲への配慮として早めの時間に行ったり、小袋入りの豆をそのまま投げると静かに楽しめます。

地域で異なる豆まきの掛け声・風習

節分の豆まきの掛け声は「鬼は外、福は内」が定番ですが、地域によっては異なる言葉が用いられるケースがあります。

ここでは、その一例をご紹介します。

-

- 「鬼も内」「鬼は内」

-

鬼を神の使いとする寺社では「鬼も内」「鬼は内」と唱えることがあり、奈良県の金峯山寺では「福は内、鬼も内」とするのが伝統です。

また、「鬼」の字がつく家庭・地域では「鬼は内」とする場合があります。 -

- 「福は内」のみ唱える

- 千葉県の成田山新勝寺では「不動明王の前では鬼も改心する」として「福は内」のみを唱えます。

-

- 「ごもっとも」と合いの手を入れる

- 北海道や長野、石川、長崎など一部の地域では、豆をまく後ろで、すりこぎ・しゃもじを持った人が「鬼は外、福は内」に合わせて「ごもっとも、ごもっとも」と合いの手を入れる独特の風習があります。

-

- 豆まきをしない

- 「渡辺」姓の人は、平安時代の武将である渡辺綱(わたなべのつな)が鬼退治をしたことにちなみ、豆まきをしないという習わしが残っています。

節分に大豆以外をまく

地域によっては、節分の豆まきに大豆以外が使われる場合があります。

-

- 落花生

-

北海道や東北などの雪国では、大豆の代わりに落花生をまく習慣があります。

これは、雪の多い地域では大豆より大きい落花生の方が拾いやすく、掃除が楽なためです。

また、落花生の産地である宮崎県や鹿児島県でも、落花生が多く用いられています。 -

- お菓子や餅、チョコレート、みかん

-

豆以外に、お菓子や餅、みかんをまく地域もあります。

個包装・皮で包まれているため、地面に落ちても汚れず、拾ってすぐに食べられる合理性から行われるようになったようです。

これは、単に「厄を払う」だけでなく「福を分け与える」という意味が込められています。

節分の食べ物

節分には、邪気や災いを払うために縁起物の食事を楽しむ風習があります。

代表的な節分の食べ物を押さえておきましょう。

年齢と同じ個数の大豆(福豆)

節分には、厄除けや健康を願い、豆まきの後に「年齢と同じ数」または「年齢+1」の個数の大豆(炒り豆・福豆)を食べる習慣があります。

これは地方によって節分を「年取りの日」とみなし、節分に一つ年を重ねると考えられていたことに由来します。

また、福豆を保存しておき、立春以降の最初の雷(初雷)が鳴ってから食べると「落雷の災いを避けられる」「健康に過ごせる」「魔よけになる」といった言い伝えもあります。

恵方巻(えほうまき)

恵方巻は、節分の日にその年の縁起の良い方角(恵方)を向いて太巻きを丸かぶりする風習、またはその巻き寿司のことです。

七福神にちなんで7種類の具材を巻くのが定番で、「福を巻き込む」という意味があります。

願いごとをしながら無言で一本食べきるのが作法とされ、大阪が発祥といわれています。

鰯(いわし)

西日本には、節分に鰯を焼き魚にして食べる「節分いわし」の風習がありますが、これは鬼が焼いた鰯の煙や臭いを嫌うとされるためです。

また、焼いた鰯の頭を柊(ひいらぎ)の枝に刺して飾る「柊鰯(ひいらぎいわし)」は、鬼を追い払う魔除けとして有名です。

福茶(ふくちゃ)

福茶(ふくちゃ)は、節分や正月にいただく縁起の良いお茶で、黒豆や梅干し、昆布などに煎茶やお湯を注いで作ります。

節分には、炒った大豆(福豆)を加えるのが特徴です。

また、具材それぞれに意味が込められており、大豆や梅干しは不老長寿、昆布は「喜ぶ」に通じるとされます。

節分そば

地域によっては、節分の日にそばを食べる習慣があり、これを「節分そば」と呼びます。

そばは細く長く伸びることから、長寿や運気の上昇を願う縁起物とされてきました。

もともと節分に食べるそばは「年越そば」と呼ばれ、大晦日(旧暦)の「晦日そば」と区別されていました。

しかし、明治の改暦で「年越し」が節分から新暦の大晦日へ移ったため、現在では「年越しそば」は大晦日のものが一般的です。

けんちん汁

けんちん汁は、大根やにんじんなどの根菜、こんにゃく、豆腐などを炒めて煮込むしょうゆ味の汁物です。

具だくさんで栄養もあり、体を芯から温めてくれる料理として親しまれています。

節分にけんちん汁を食べるのは主に関東地方で、もともとは「えびす講」や「初午(はつうま)」といった冬の行事でふるまわれていたものが広まったといわれます。

寒い時期にぴったりの料理として、けんちん汁は節分の食卓にも自然と定着しました。

神社・寺院で行われる「節分祭」「節分会」

節分の時期には、全国の神社や寺院で「節分祭(せつぶんさい)」または「節分会(せつぶんえ・せちぶんえ)」と呼ばれる行事が開かれます。

豆まきはもちろん、地域ごとにユニークな神事や伝統が見られるのが特徴です。

大勢の人と一緒に鬼を追い払い福を願う体験は、節分ならではの醍醐味といえるでしょう。

全国の節分祭・節分会の一例

| 神社・寺院名 | 概要 |

|---|---|

| 金峯山寺(奈良県) | 全国から追われてきた鬼を迎え入れ、経典の功徳や法力で仏道に導く「鬼火の祭典」 |

| 浅草寺(東京都) | 落語家や演歌歌手が参加する節分会 |

| 壬生寺(京都府) | 三色の鬼が舞い踊る「追儺式鬼法楽」 |

| 石手寺(愛媛県) | 鬼が参拝者を竹の棒で叩き、厄を落とす |

| 吉備津神社(広島県) | 豆まきの後に焚き火を囲み、「ほら吹き大会」を行う |

まとめ

節分は、古くから季節の変わり目を示す「季節を分ける日」として、日本人に親しまれてきました。

現在では、立春の前日にあたる2月3日頃を中心に、豆まきや恵方巻、鰯、福茶などを楽しみながら、無病息災や幸福を願う日となっています。

また、地域や家庭によって豆まきの掛け声が違ったり、神社や寺院では節分祭・節分会が行われたりと楽しみ方は多彩です。

節分の由来や習慣を知って、今年の節分を楽しく迎えてみましょう。