2026年(令和8年)春・秋のお彼岸はいつ?

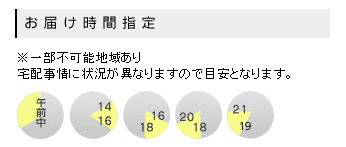

春と秋のお彼岸は、春分・秋分の日を中心とした前後3日を含む7日間です。

また、お彼岸の初日を「彼岸の入り」、春分の日と秋分の日を「彼岸の中日」、最終日を「彼岸の明け」と呼びます。

春分・秋分の日はどちらも国民の祝日で、毎年太陽の動きに合わせて国立天文台が日程を定めており、年によって日付が変わります。

- 国立天文台が決めた日程は、前年の2月1日に政府が発表しています。

2026年(令和8年)春のお彼岸は、3月17日(火)から3月23日(月)までの7日間です。

- 3月17日(火):彼岸入り(初日)

- 3月20日(金・祝):中日(春分の日)

- 3月23日(月):彼岸明け(最終日)

2026年(令和8年)秋のお彼岸は、9月20日(日)から9月26日(土)までの7日間です。

- 9月20日(日):彼岸入り(初日)

- 9月23日(水・祝):中日(秋分の日)

- 9月26日(土):彼岸明け(最終日)

秋のお彼岸はシルバーウィークと重なりやすい

秋のお彼岸は、カレンダーの並びによってシルバーウィークと呼ばれる9月の大型連休と重なる場合があります。

たとえば、2026年(令和8年)のシルバーウィークは、土曜日も含めれば11年ぶりに5連休となり、そこに彼岸入り・中日が含まれています。

2026年(令和8年)のシルバーウィークとお彼岸の関係

| 9月19日(土) | |

| 彼岸入り(初日) | 9月20日(日) |

|---|---|

| 9月21日(月)敬老の日 | |

| 9月22日(火)国民の休日 | |

| 中日(秋分の日) | 9月23日(水)秋分の日 |

| 9月24日(木) | |

| 9月25日(金) | |

| 彼岸明け(最終日) | 9月26日(土) |

| 9月27日(日) |

シルバーウィークは遠方にいる家族が集まりやすいため、お墓参りやお寺の法要(彼岸会)にも全員で参加できる良い機会です。

ただし、連休は交通機関や観光地が混雑しやすいため、早めに計画を立てておくとよいでしょう。

- シルバーウィークは年によって変動するため、必ずカレンダーをチェックしてください。

お彼岸とは

お彼岸(おひがん)とは、春分の日・秋分の日の前後3日を含む計7日間のことで、春と秋の年2回あります。

春分の日・秋分の日は太陽が真東から昇り真西に沈むことから、この世(此岸)とあの世(彼岸)が最も近づく日とされ、先祖の供養をするためにお墓参りや仏壇へのお供えをするのが習わしです。

そのため「お彼岸」という言葉は、期間の名前であると同時に、そこで行われる供養や習慣を指すこともあります。

- ちなみに、彼岸花(ひがんばな)の名前は、お彼岸の時期に咲くことに由来します。

お彼岸の意味・由来

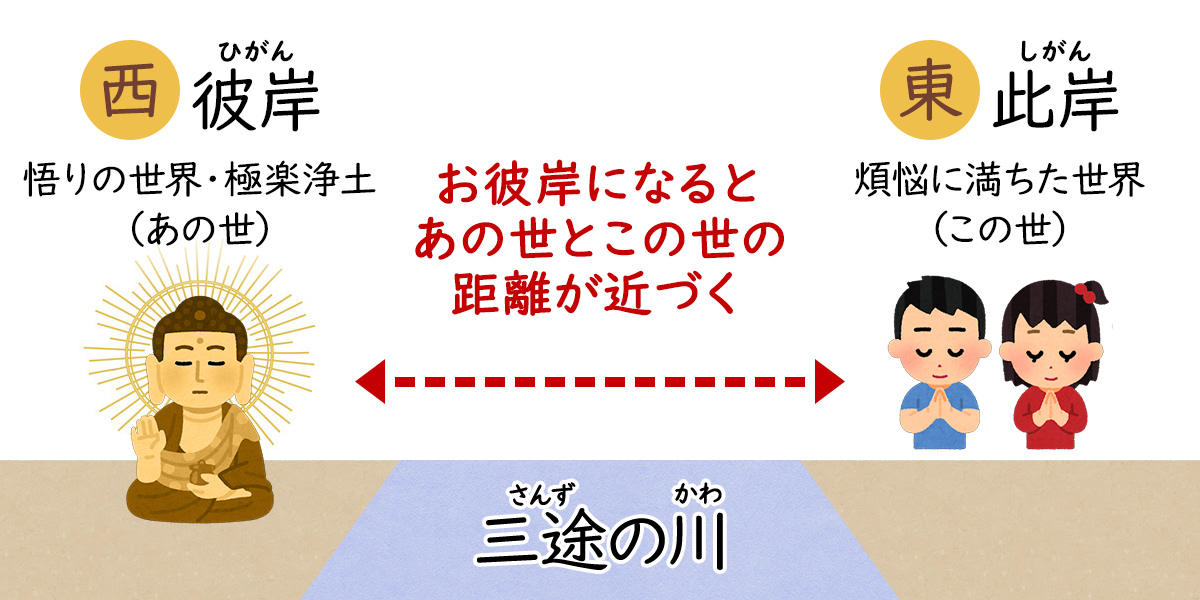

「お彼岸」の語源は、仏教用語であるサンスクリット語の「パーラミター(波羅蜜多、はらみた)」とされています。

パーラミターは、悟りの境地・極楽浄土を意味し、漢字では「到彼岸(とうひがん)=彼岸に至る」と訳されました。

仏教では、私たちが生きる煩悩に満ちた世界を「此岸(しがん)」、川の向こうにある悟りの世界・極楽浄土を「彼岸(ひがん)」と呼びます。

また、先祖がいる極楽浄土は西にあると考えられており、太陽が真東から昇り真西に沈む春分・秋分の日は、此岸と彼岸が最も近づく日とされました。

こうした彼岸の概念が、太陽や祖先神に祈りをささげる日本古来の「日願(ひがん)」信仰と結びつき、春分の日・秋分の日の時期に先祖を供養する「お彼岸」の風習が日本に根づいたのです。

- 此岸と彼岸の間に流れる川は、「三途の川(さんずのかわ)」と呼ばれます。

お彼岸にお墓参りをするのは日本だけ

お彼岸にお墓参りをする習慣は、日本独自のものです。

仏教の生まれたインドや、中国・東南アジアなどの仏教国には「お彼岸」という行事自体がありません。

これは、もともと仏教の教えでは「人は死後に輪廻転生する(別の存在に生まれ変わる)」と考えられており、亡くなった先祖が一時的に戻ってくるという発想がなかったためです。

日本でお彼岸にお墓参りをする習慣が根付いたのは、太陽や祖先神に感謝する日本古来の「日願(ひがん)」信仰によるものです。

お彼岸とお盆の違いは?

お彼岸とお盆は、どちらも先祖を供養する行事ですが、目的や時期、過ごし方に違いがあります。

お彼岸は春・秋にあの世(彼岸)にいる先祖を偲ぶ行事で、お盆はこの世に戻ってくる先祖を迎える行事です。

お彼岸は、春分・秋分を挟んだ前後7日間に行われ、あの世(彼岸)とこの世の距離が近づくとされる日に、先祖を供養するのが特徴です。

家族でお墓参りに出かけたり、お寺の法要(彼岸会)に参加するなど、静かで落ち着いた供養が中心となります。

一方、お盆は夏に行われる行事で、8月13日から16日(地域によっては7月)に、先祖の霊を家に迎え入れて供養します。

迎え火や送り火を焚いたり、精霊馬を飾ったりするほか、地域によっては盆踊りや精霊流しといった行事も行われ、にぎやかな雰囲気があるのが特徴です。

お彼岸とお盆の違いを、表にまとめると以下の通りです。

| お彼岸 | お盆 | |

|---|---|---|

| 時期 | 春分・秋分の前後7日間(年2回) | 8月13日~16日(地域によっては7月) |

| 目的 | あの世(彼岸)との距離が近くなる日に、先祖を供養する | あの世から帰ってくる先祖の霊を迎える |

| 過ごし方 | お墓参りや寺院の法要(彼岸会)への参加 | 迎え火・送り火を焚き、精霊馬を飾る ※地域によっては盆踊り・精霊流しなども行われる |

お彼岸にやるべきこと

ここからは、お墓参りやお供え物など、お彼岸の期間に行う一般的な習慣をいくつかご紹介します。

お墓参り・墓掃除

お彼岸で最も大切な行事の一つが、お墓参りです。

お墓参りの前には、先祖が気持ちよく過ごせるよう、墓石や周辺の雑草などを丁寧に取り除いて掃除しましょう。

掃除が終わったら、供花や線香を供え、手を合わせて先祖への感謝の気持ちを伝えます。

お供えする花は季節に合わせたものを選ぶことが多いですが、故人の好みに合わせるのもおすすめです。

なお、お彼岸の期間中であれば、お墓参りはいつ行っても構いません。

先祖への想いをより大切にしたい方は、あの世との距離が最も近づくお彼岸の中日(春分の日・秋分の日)がおすすめです。

- 墓地へ行く際は、周辺の道のりや駐車場の状況を事前にチェックしておきましょう。

仏壇の掃除

仏壇の掃除は、先祖を敬う気持ちを示す大切な行為です。

仏壇をきれいに整えることで先祖供養ができるので、お墓参りに行けない場合の代案としてもおすすめです。

仏壇の扉や仏像はデリケートなので、乾いた柔らかい布で優しく拭くのがポイントです。

とくに金箔の部分は、毛ばたきで軽くほこりを落とす程度に留めてください。

水や洗剤、布などで拭くと金箔が剥がれる可能性があります。

仏壇の掃除でやってはいけないこと

- 水拭き

- アルコール消毒

- 薬品・洗剤の使用

- 金箔部分の拭き掃除(毛ばたきで軽くホコリを落とす程度にする)

- 仏具を動かす前には、掃除の後で簡単に元に戻せるよう写真を撮っておきましょう。

仏壇へのお供え物

お彼岸には、仏壇に花や食べ物をお供えする習慣があります。

春の彼岸には「ぼたもち」、秋の彼岸には「おはぎ」をお供えしますが、これは材料に邪気を払うとされる小豆が使われているから、という説が有力です。

「ぼたもち」はこしあん、「おはぎ」はつぶあんという違いがあり、名前は春の花「牡丹(ぼたん)」と秋の花「萩(はぎ)」に由来しています。

その他、故人が生前好きだった食べ物や季節の果物をお供えするのもおすすめです。

供えた後は家族でいただきながら、故人の思い出話に花を咲かせるとよいでしょう。

お彼岸の定番のお供え物

- 季節の花

- ぼたもち(春の彼岸)

- おはぎ(秋の彼岸)

- 彼岸団子

- 季節の果物

- 故人が好きだった食べ物

- 精進料理

- 生ものや日持ちのしない食品は長期間置かず、早めに仏壇から下げるようにしましょう。

彼岸会(ひがんえ)への参加

お彼岸の時期になると、多くのお寺で「彼岸会(ひがんえ)」と呼ばれる法要が行われます。

これは春と秋のお彼岸のそれぞれ7日間に行われる仏教行事で、住職による読経や法話を聞きながら、仏法の教えに触れる大切な機会です。

多くの人と一緒に先祖を供養しながら、自分自身の心を整える貴重な機会ですので、お彼岸を有意義に過ごせます。

彼岸会に参加する際は、事前に開催日や時間を確認しておきましょう。

近年はオンライン法要を実施する寺院も増えているため、遠方から足を運ぶのが難しい場合もリモートで参加できます。

- 彼岸会に参加するときは、お寺に3,000〜10,000円のお布施をお渡ししましょう。

お彼岸にやってはいけないこと

結論から言えば、お彼岸にやってはいけないことはありません。

お彼岸について仏教的にネガティブな理由はありませんし、あくまで先祖を供養する期間であり、喪に服す期間ではないからです。

とはいえ、お墓参りや法要などを行うお彼岸に、結婚式などのお祝い事をするのは縁起が悪い・不謹慎ではないかと考える方もいます。

さまざまな考えがありますので、周囲とのトラブルを避けるためにも、お彼岸に行事を入れる場合は事前に参加者へ確認しておくとよいでしょう。

「土いじり」を避けるべきなのは、土用の期間

「お彼岸には、土いじりや草むしりなどを避けるべき」という話を耳にすることがありますが、これは誤った情報です。

実際には、お彼岸に土いじりをしてはいけないという決まりはありません。

この説は、土公神(どくじん)と呼ばれる神が支配する「土用(どよう)」の期間に土を動かすことを避けた風習が、お彼岸と混同されたものと考えられています。

お彼岸は、お墓の掃除で草むしりなどをする期間でもあるので、土用のタブーと混同しないように気をつけましょう。

よくある質問

お彼岸に墓参りに行かなくてもよい?

お彼岸にお墓参りに行かなくても問題はありません。

仕事や体調、地理的な事情などでお墓参りに行けないときは、仏壇に手を合わせたり、心の中で故人を思い出すだけでも立派な供養になります。

大切なのは形式ではなく、故人や先祖を敬う気持ちを持つことです。

「お彼岸にお墓参りをしないと罰当たりになる」ということはないので、ご安心ください。

初めてのお彼岸(初彼岸)で注意すべきことは?

初めて迎えるお彼岸「初彼岸(はつひがん)」に、特別な決まりごとはありません。

豪華なお供えや特別な儀式が必要というわけではなく、通常のお彼岸と同じように先祖や故人を思い、感謝を伝えることが大切です。

むしろ、初彼岸は「お彼岸という行事を通じてご先祖を敬うきっかけ」として捉えるとよいでしょう。

お墓参りをしたり、仏壇を整えて手を合わせたりと、身近にできることから実践すれば十分です。

- 四十九日の法要を迎える前にお彼岸を迎えた場合、その年は初彼岸とはならず、翌年が初彼岸にあたります。

お彼岸のお供え物はいつまですればよい?

仏壇にお供えを始めるのは彼岸入りの日、そして彼岸明けに下げるのがよいとされています。

つまり、お彼岸の7日間はお供えを絶やさないようにするのが基本です。

ただし、食べ物は長く置いておくと傷む場合があるため、こまめに状態を確認して早めに下げるのも適切な方法です。

下げたお供え物は、先祖と分かち合う気持ちで家族でいただきましょう。

すべて食べきれなくても、感謝の気持ちを込めていただくことが供養につながります。

お彼岸に春と秋の違いはある?

春のお彼岸と秋のお彼岸の違いは、①真ん中の日(中日)が「春分の日」か「秋分の日」か、②お供え物が「ぼたもち」か「おはぎ」かの2点です。

ただし、基本的な過ごし方や供養の仕方に大きな違いはありません。

春の彼岸は「ぼたもち」、秋の彼岸は「おはぎ」ですが、「ぼたもち」はこしあん、「おはぎ」はつぶあんという違いがあります。

また、名前は春の花「牡丹(ぼたん)」と秋の花「萩(はぎ)」に由来しています。

まとめ

お彼岸は、この世(此岸)とあの世(彼岸)が最も近づくとされる時期に、先祖への感謝や供養を行う日本特有の行事です。

お彼岸の期間中は、お墓参りや仏壇の掃除、おはぎ(ぼたもち)などのお供え物をして、故人や先祖へ感謝の気持ちを伝えましょう。

なお、初彼岸に特別な準備は不要で、先祖への感謝の気持ちを大切にすることが何よりの供養です。

まずは今年のお彼岸がいつかを確認して、家族で供養の時間を過ごしてみましょう。

仕事や家庭の事情でお墓参りに行けない場合でも、仏壇に手を合わせたり、心の中で故人を思い出すだけでも立派な供養になります。